15/02/2016 - Dalí, arte y política

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 13 de febrero de 2016.

A raíz del debate que se ha creado sobre la posibilidad de que no haya ninguna calle en Madrid que lleve el nombre de Dalí, el profesor Navarro publica de nuevo un artículo que se publicó en el diario Público en diciembre de 2011 en el que se describe brevemente la colaboración de aquel personaje con la dictadura, que alcanzó niveles claramente deleznables.

13/09/2015 - Mélenchon, Fassina, Konstantopoulo, Lafontaine y Varufakis: Por un plan B en Europa

El francés Jean-Luc Mélenchon, el italiano Stefano Fassina, los griegos Zoe Konstantopoulou y Yanis Varufakis y el alemán Oskar Lafontaine se asocian y proponen la organización de una cumbre internacional por un plan B en Europa, abierta a los ciudadanos voluntarios, organizaciones e intelectuales. Esta conferencia podría tener lugar a partir de noviembre de 2015. Estos dirigentes presentaron ayer su propuesta en la Fiesta de l’Humanité. A continuación, el texto que firman los cinco políticos y que he visto en InfoLibre:

______________________________

El 13 de julio, la Unión Europea derrumbó al gobierno griego elegido democráticamente de Alexis Tsipras. “El acuerdo” del 13 de julio es en realidad un golpe de estado. Fue obtenido gracias al cierre de los bancos griegos por el Banco Central Europeo (BCE) y gracias a la amenaza de no autorizarlos a abrir de nuevo mientras el gobierno griego no acepte una nueva versión de un programa que había fracasado. ¿Por qué? Porque la Europa oficial no podía soportar la idea de que un pueblo que padecía su programa de austeridad autodestructiva hubiera osado elegir a un gobierno determinado a decir “¡No!”.

El 13 de julio, la Unión Europea derrumbó al gobierno griego elegido democráticamente de Alexis Tsipras. “El acuerdo” del 13 de julio es en realidad un golpe de estado. Fue obtenido gracias al cierre de los bancos griegos por el Banco Central Europeo (BCE) y gracias a la amenaza de no autorizarlos a abrir de nuevo mientras el gobierno griego no acepte una nueva versión de un programa que había fracasado. ¿Por qué? Porque la Europa oficial no podía soportar la idea de que un pueblo que padecía su programa de austeridad autodestructiva hubiera osado elegir a un gobierno determinado a decir “¡No!”.

En adelante, con mucha más austeridad, muchas más privatizaciones rebajadas de activos públicos, una política económica más irracional que nunca, y la misantropía como política social, el nuevo memorándum sólo sirve para agravar la Gran Depresión griega y el saqueo de Grecia por parte de intereses particulares, griegos o no.

Saquemos algunas lecciones de este golpe de Estado financiero. Este euro se ha convertido en un instrumento de la dominación económica y política de la oligarquía europea, escondida detrás del gobierno alemán y que se alegra de ver a la señora Merkel hacer todo el “trabajo sucio”que los otros gobiernos son incapaces de hacer. Esta Europa no produce sino violencias en las naciones y entre ellas: paro masivo, dumping social feroz, insultos atribuidos a los dirigentes políticos contra la Europa del Sur y repetidos por todas las “élites”, incluidas las de esos países. La Unión Europea alimenta la subida de la extrema derecha y se ha convertido en un medio de anular el control democrático sobre la producción y la distribución de la riqueza en toda Europa.

Afirmar que el euro y la Unión Europea sirven a los europeos y les protegen contra la crisis es una mentira peligrosa. Es una ilusión creer que los intereses de Europa pueden ser protegidos en el marco de la cárcel de reglas de la eurozona y los tratados actuales. El método Hollande-Renzi del “buen alumno”, en realidad del prisionero modelo, es una forma de capitulación que no obtendrá ni siquiera clemencia. El presidente de la Comisión europea, Jean-Claude Juncker, lo dijo claramente: “No puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos”. Es la adaptación neoliberal de la “soberanía limitada” inventada por el dirigente soviético Brejnev en 1968. En aquella época, los soviéticos aplastaban la Primavera de Praga con sus tanques. Este verano, la Unión Europea ha aplastado la Primavera de Atenas con sus bancos.

Estamos decididos a romper con esta Europa. Es la condición esencial para reconstruir las cooperaciones entre nuestros pueblos y nuestros países. ¿Cómo llevar una política de reparto de la riqueza y de creación de empleos, sobre todo para los jóvenes, de transición ecológica y de refundación democrática en esta Unión Europea? Debemos escapar a la inanidad y a la inhumanidad de los tratados europeos y refundarlos con el fin de quitarse la camisa de fuerza del neoliberalismo, abolir el pacto fiscal y rehusar el tratado de libre comercio con EE UU (TTIP).

El período es extraordinario. Nos enfrentamos a una emergencia. Los Estados miembros deben tener el espacio político que permita a sus democracias respirar e instaurar políticas adaptadas al nivel nacional, sin temer la reacción del autoritario Eurogrupo dominado por los intereses del más poderoso de los Estados miembros y del mundo del comercio, ni temer a un BCE utilizado como apisonadora que amenaza con aplastar a todo “país que no coopera con ella” como fue el caso de Chipre o Grecia.

Así es nuestro plan A: trabajar en cada uno de nuestros países, y junto en todo Europa, para volver a negociar completamente los tratados europeos. Nos comprometemos a colaborar con la lucha de los europeos de todos los países, en una campaña de desobediencia a las prácticas arbitrarias y a las reglas irracionales hasta que esta negociación se lleve a cabo.

Nuestro primera tarea será terminar con la irresponsabilidad del Eurogrupo. la segunda tarea será terminar con el carácter pretendidamente “independiente” y “apolítico” del Banco Central mientras que en realidad está muy politizado (de la manera más tóxica) y es totalmente dependiente de los banqueros en quiebra y de sus agentes políticos, y está listo a acabar con toda democracia con solo apretar un botón.

La mayoría de los gobiernos que representan la oligarquía europea y se esconden detrás de Berlín y Fráncfort tienen también un plan A: no ceder a las demandas de democracia de los ciudadanos europeos y utilizar la brutalidad para poner fin a su resistencia. Lo hemos visto en Grecia este mes de julio. ¿Por qué han podido estrangular al Gobierno elegido democráticamente de Grecia? Porque tenían también un plan B: expulsar a Grecia de la zona euro en las peores condiciones posibles destruyendo su sistema bancario y rematando su economía.

Frente a este chantaje, necesitamos nuestro propio plan B para combatir el plan B de las fuerzas más reaccionarias y antidemocráticas de Europa. Para reforzar nuestra posición frente a su compromiso brutal con políticas que sacrifican los intereses de la mayoría en beneficio de los intereses de una ínfima minoría. Pero también para afirmar de nuevo el simple principio de que Europa no es otra cosa que los europeos y de que las monedas no son instrumentos de tortura o armas para matar la democracia. Si no el euro no puede ser democratizado, si persisten en utilizarlo para estrangular a los pueblos, nos levantaremos, les miraremos y les diremos: “¡Inténtenlo al menos! Sus amenazas no nos dan miedo. Encontraremos un medio de dar a los europeos un sistema monetario que funcione con ellos, y no a sus expensas”.

Nuestro plan A para una Europa democrática, reforzado por un plan B que muestra que los poderes fácticos no pueden aterrorizarnos y someternos, debe ser sostenido por la mayoría de los europeos. Esto requiere un alto nivel de preparación. Los elementos técnicos serán enriquecidos gracias al debate. Un gran número de ideas están ya sobre la mesa: la introducción de sistemas paralelos de pago, monedas paralelas, la digitalización de las transacciones en euros para solucionar la falta de liquidez, sistemas de intercambio complementarios alrededor de una comunidad, la salida del euro y la transformación del euro en una moneda común.

Ninguna nación europea puede avanzar hacia su liberación desde el aislamiento. Nuestra visión es internacionalista. En previsión de lo que puede ocurrir en España, en Irlanda, por qué no de nuevo en Grecia según la evolución de la situación política, y en Francia en 2017, hay que trabajar concretamente todos juntos para crear un plan B que tenga en cuenta las características de cada país.

Proponemos, por tanto, la organización de una cumbre internacional para un plan B en Europa, abierta a los ciudadanos voluntarios, a las organizaciones y a los intelectuales. Esta conferencia podría tener lugar desde noviembre de 2015. Lanzaremos este proceso durante la Fiesta de l’Humanité [fiesta del Partido Comunista francés]. ¡Únanse a nosotros!

Firmantes:

Jean-Luc Mélenchon, diputado europeo, cofundador del Parti de Gauche (Francia).

Stefano Fassina, diputado, ex viceministro de Economía y Hacienda (Italia).

Zoe Konstantopoulou, presidente del Parlamento heleno (Grecia).

Oskar Lafontaine, exministro de Hacienda, cofundador de Die Linke (Alemania).

Yanis Varufakis, diputado, exministro de Hacienda (Grecia).

09/08/2015 - Josep Cabayol fa preguntes incòmodes per obrir debat democràtic

A finals del passat mes de Juliol, el periodista i amic Josep Cabayol publicava a Crític una reflexió que es ressentia en aquell moment molt més de l’impacte del drama i el frau democràtic de Grècia, del que no sembla tenir avui -tot i la vigència innegable (i que no podrem defugir) del que Cabayol es i ens pregunta.

A finals del passat mes de Juliol, el periodista i amic Josep Cabayol publicava a Crític una reflexió que es ressentia en aquell moment molt més de l’impacte del drama i el frau democràtic de Grècia, del que no sembla tenir avui -tot i la vigència innegable (i que no podrem defugir) del que Cabayol es i ens pregunta.

La pregunta de Cabayol forma part d’aquelles qüestions incòmodes -massa, per alguns- que solen contestar amb afirmacions tan contundents com indemostrades i que posen de manifest fins a quin punt alguns polítics ens confonen amb els seus fills menors d’edat (o fins i tot amb nets futuribles…) Però debatre, donar sentit, avaluar totes i cadascuna de les esquerdes que s’obren (o es tanquen) entorn a les diverses posicions que implica el 27S per Catalunya i més enllà, vol dir acceptar sortir dels contes de fades, els “deus ex machina” de tramoïes pre-preparades i sempre deficients, i assumir entre adultes, i com adultes, que hi ha encara moltes preguntes cabdals per contestar. Entre elles, les de Josep Cabayol. Perquè sapiguem on anem, i què votem, i que el panorama que tenim (i el que s’obre) no és precissament cap escenari de la Disney, amb bons molt bons i malignes molt malignes… (Segons qui m’explica què, sento que insulten la meva intel.ligència… No els hi passa també a vostès?) en canvi, ens fan més adultes i conscients, estiguem o no d’acord, textos com els de Cabayol:

Josep Cabayol amb Nuria Martí Sato, Albano-Dante Fachin i Angels M. Castells en un acte en defensa sanitat pública. Terrassa.

Paga la pena que Catalunya sigui a la UE?

Les eleccions catalanes del 27-S són presentades per les forces que es reclamen innovadores com la porta cap a un futur millor. Tant els neoliberals, siguin independentistes o no, com les esquerres, asseguren tenir a les mans les claus per a un futur millor. Es pot conquerir, però, aquest futur de romandre en el si de la Unió Europea?

En una de les presentacions dels documentals de SICOM (Solidaritat i Comunicació), algú em va preguntar quina de les noves opcions polítiques em resultava més creïble. Vaig contestar: aquella que disposi de diners per acomplir els objectius electorals. Pregunteu com finançaran tot allò que proposen. Pregunteu com recuperaran la sobirania econòmica imprescindible per fer Política.

Grècia

Grècia ens ensenya com es pot exercir la sobirania política i perdre la sobirania econòmica i, per tant, la capacitat de fer Política. Pels grecs votar no ha servit (gairebé) de res. Han votat, han donat un gran tomb polític, han posat al Govern un partit (nou) d’esquerres, han votat i guanyat un referèndum contra el parer d’Europa i al final han hagut d’acceptar les condicions econòmiques ‘proposades’ per Brussel·les. Només el 10,3% dels diners rebuts per Grècia fins al juliol de 2015 s’han pogut fer servir per a la despesa corrent; la resta ha estat per a pagaments predeterminats.

S’ha imposat el pensament únic econòmic i han descobert què significa la pèrdua de sobirania política: no poder decidir sobre una qüestió clau per a un país, qui té dret a què i si algú ha de quedar fora (hauria de ser obligació que ningú).

Grècia ens demostra que, a l’actual Unió Europea, votar no serveix de res si no ets aquiescent a les ‘recomanacions’ comunitàries.

Merkel

L’1 de setembre de 2011, Angela Merkel va limitar la sobirania econòmica del Bundestag: “Vivim en una democràcia parlamentària i, per tant, la confecció del pressupost és un dret bàsic del Parlament. Això no obstant, trobarem la manera de fer-ho perquè estigui d’acord amb els mercats”.

Aquell dia, Merkel va deixar ben clares dues coses: que l’única política possible era la dictada pels poders financers i que la sobirania econòmica ja no descansava en el poble. (La meitat de la població alemanya acumula el 99% de la riquesa nacional; l’altra meitat, l’1,1%.)

Un dia després, el Congrés dels Diputats espanyol va aprovar la modificació del l’article 135 de la Constitució introduint-hi el concepte d’estabilitat pressupostària i la prioritat absoluta del pagament del deute per sobre de qualsevol altra ‘obligació’ constitucional. El president Zapatero havia cedit a les pressions el 23 d’agost.

Aquells dies 1 i 2 de setembre, els drets socials, els drets dels ciutadans/anes van quedar per sota dels drets dels poders financers, del capital. Des d’aquell dia, les persones, i per decisió política, ja valíem menys que els bitllets.

La dita Europa és un ens netament identificable amb els interessos neoliberals. I quins són aquests interessos? Doncs, de cara a la galeria, construir l’única societat possible per aconseguir la ‘recuperació’; en la pràctica, una societat per a les elits financeres i els ‘supervivents’ que hi càpiguen; i en la interioritat/hipocresia moral, pels que s’ho mereixen: “Si Déu t’ho nega, per alguna cosa deu ser!”.

La selecció i els tests de supervivència

Si vols ser membre de la societat neoliberal que propugna la UE —visquis on visquis—, hauràs de superar:

La privatització dels béns comuns i dels drets socials que ens porten a haver de ‘pagar per viure’: pagar per la salut, l’educació, l’habitatge, l’aigua, els aliments, l’aire, condicions indispensables per tenir futur.

La negació del dret al treball com a dret fonamental i la consegüent flexibilització/inseguretat dels sous que obliguen les persones a buscar feina —la que trobin— sense reivindicar salaris justos ni tenir temps per organitzar-se per exigir drets.

La retallada d’unes pensions que ja eren escasses i que converteixen el dia a dia dels més grans en una heroïcitat i els escurça la vida.

Recomano la lectura de l’article de l’historiador Josep Fontana “La lògica del camp de concentració” a ‘La Lamentable’.

Viure menys vol dir menys costos

Totes tres condicions signifiquen una disminució de l’esperança de vida, la reducció de costos socials per a les elits i l’augment exponencial de beneficis per a les classes dirigents.

El resultat serà una societat dual en la qual els que s’ho puguin pagar tindran futur i els que no puguin, amb prou feines podran fer front al present, seran persones/coses amortitzables/substituïbles/prescindibles.

I totes tres condicions s’aplicaran arreu però començant —ja ho ha fet— pel Sud, convençut com està el Nord agrupat al voltant de Berlín, que aplicar austeritat i disciplina a la Mediterrània millorarà la seva situació. Saben que la crisi sistèmica avança de Sud a Nord i han decidit allargar-ne l’arribada sacrificant els mes febles. És la decisió: sacrificar els més febles, primer els de fora i si cal, també els de dins. Necessiten perifèries a dins i a fora, per produir barat.

Claustre o presó? En aquestes condicions, a les quals hauríem d’afegir les polítiques discriminatòries per no dir racistes, amb els immigrants, val la pena romandre a la UE? Li valdrà la pena a Grècia? Li valdrà la pena a la Catalunya per venir?

És la UE el claustre on evoluciona el benestar o és una presó per a tots aquells que no tenen diners per satisfer els guardians? És reformable la UE sense abandonar el neoliberalisme/capitalisme?

Catalunya

Cada cop s’escolta més dir que entrar a la Unió Europea i a la moneda comuna va ser un error però que sortir-ne resultaria massa car. Massa car per a qui? Estem parlant de fer un país nou, una república catalana més igualitària, més justa, no? N’esteu segurs, membres dels partits polítics i coalicions, que aquesta UE és beneficiosa per a la majoria de les persones? Per què tanta por, com a mínim, del debat democràtic?

Què li ha passat a Grècia quan s’ha negat a acceptar el creixement de les desigualtats com a manera indiscutible d’abordar el futur, quan ha qüestionat si el deute era il·legal? Doncs l’amo/mestressa li ho va deixar ben clar: o acceptes les condicions que hem decidit per a tu o marxa fora del claustre europeu. I, per romandre a Europa, l’han obligat a vendre/privatitzar actius (propietats/béns) públics per un import de 50.000 milions d’euros, reduir al mínim les polítiques socials, revisar la negociació col·lectiva i reformar les pensions, és a dir, abaixar pensions i sous i que els contractes siguin temporals. I, si tot va bé, Brussel·les accedirà a parlar de reestructurar el deute, però en cap cas n’acceptarà una quitança.

Què li passarà a Catalunya —la reflexió val per a Espanya— quan exigeixi canviar les polítiques d’austeritat per combatre les desigualtats? Permetran Berlín i Brussel·les que el pagament del deute no sigui la primera obligació d’una possible Catalunya independent?

(El deute públic espanyol és del 98% del PIB, i el català del 32% del PIB de Catalunya. I una part de l’espanyol tocaria a Catalunya,)

D’on es trauran els diners per fer polítiques socials que retornin els drets als seus legítims propietaris si el deute s’ha de pagar ineludiblement i l’Estat no té capacitat de fabricar diners? Es desobeirà el BCE i es faran diners a Barcelona —o a Madrid—? Es nacionalitzaran els bancs o es crearà un sistema monetari propi?

Els partits i coalicions que diuen representar-nos haurien de respondre unes quantes preguntes:

Hi ha cap possibilitat d’evitar la privatització dels drets socials si romanem a la UE?

Les persones tenim cap possibilitat de fer valer els nostres drets i evitar que les necessitats ineludibles que haurien de ser inalienables acabin convertint-se en objecte de negoci?

I, si hem de pagar per les necessitats bàsiques, no esdevenim esclaus?

Val la pena pagar el preu de mantenir-nos en el si de la UE amb aquestes condicions? No seria millor que els països del Sud ens anéssim organitzant conjuntament i, des de les persones com a propietàries dels drets i dels béns comuns, plantem cara?

Josep Cabayol és periodista i president de SICOM

13/07/2015 - Varufakis y Krugman de acuerdo en que el #Grexit de Shäuble estaba escrito: #ThisisaCoup

Nos ofrece hoy Yanis Varufakis en su blog un resumen del artículo que se publicará en pocas horas en Die Zeit. En el mismo, confiesa que en los cinco meses de intensas negociaciones entre Grecia y el Eurogrupo nunca tuvieron los negociadores griegos de Syriza -y él entre ellos- ni una sola oportunidad de éxito. Condenados a llegar al estancamiento, el propósito de las eternas conversaciones en la cumbre, sólo eran una manera de preparar el terreno para lo que el ministro alemán de finanzas, Wolfgang Schäuble había decidido era lo “óptimo” mucho antes de que nuestro gobierno fuese elegido: que la zona euro debe verse “aliviada” de Grecia con el fin de disciplinar a los estados miembros que puedan presentar resistencia a sus planes específicos para la re-estructuración de la zona euro.

Nos ofrece hoy Yanis Varufakis en su blog un resumen del artículo que se publicará en pocas horas en Die Zeit. En el mismo, confiesa que en los cinco meses de intensas negociaciones entre Grecia y el Eurogrupo nunca tuvieron los negociadores griegos de Syriza -y él entre ellos- ni una sola oportunidad de éxito. Condenados a llegar al estancamiento, el propósito de las eternas conversaciones en la cumbre, sólo eran una manera de preparar el terreno para lo que el ministro alemán de finanzas, Wolfgang Schäuble había decidido era lo “óptimo” mucho antes de que nuestro gobierno fuese elegido: que la zona euro debe verse “aliviada” de Grecia con el fin de disciplinar a los estados miembros que puedan presentar resistencia a sus planes específicos para la re-estructuración de la zona euro.

Esto no es una teoría, afirma Varufakis. Y pregunta:

“¿Cómo sé Grexit es una parte importante del plan del Dr. Schäuble para Europa?

Porque él me lo dijo!”

Varufakis ha decidido escribir este artículo no como un político griego crítico con la prensa alemana que denigra las propuestas sensatas de Syriza y harto de que Berlín se niegue a considerar seriamente el plan de deuda griego re-perfilado y moderado; no lo escribe como el que fuera ministro de finanzas, dolido con la decisión altamente política del Banco Central Europeo de asfixiar al gobierno griego con la decisión cómplice del Eurogrupo de dar el BCE luz verde para cortar los fondos a la banca de Grecia…

Varufakis confiesa que escribe este artículo para Die Zeit como un europeo que observa el desarrollo de un Plan especial para Europa: el Plan del Dr. Schäuble.

Y acaba Varufakis haciendo dos preguntas muy sencillas a los lectores informados de Die Zeit:

¿Es éste un Plan que usted apruebe?

¿Considera que el plan de Schäuble es un plan bueno para Europa?

Quizás no habría que limitar la encuesta a los lectores alemanes de Die Zeit. Abriendo el abanico, Paul Krugman ya nos adelanta hoy su opinión en El Pais: De su artículo sobre Grecia “Matar el proyecto europeo” destaca que ser miembro de la zona euro significa que los acreedores pueden destruir su economía si se sale del redil. Pero no sólo es la economía la que sufre: el autoritarismo alemán pisotea la soberanía griega y, por segunda vez, se venga de que la ciudadanía pueda expresarse en referendums. La primera vez, el chantaje y las presiones sobre Yorgos Papandreu acabaron en su exilio antes de poner las urnas. Ahora, cuando Syriza con Alexis Tsipras sí se ha realizado la consulta, y con la dignidad democrática del triunfo del No, los guardianes de la Troika se lanzan vengativamente a dar un golpe terrible -tal vez fatal, en opinión de Krugman- al proyecto europeo.

Sin embargo, no dejen de leer hasta llegar a sus primeras conclusiones: porque, se piense lo que piense de Syriza, o de Grecia, no fueron los griegos los que lo han dado el golpe, sino los que lo sufren.

03/07/2015 - La traición de los gobiernos demócratas europeos a la España de 1936 y a la Grecia de ahora

01/07/2015 - El asesinato de Grecia contado por P.L.Angosto

¿Es Grecia quien debe, o somos nosotros quienes se lo debemos casi todo a Grecia?

En 1801 el oficial británico Thomas Bruce, que también era conde de Elgin, pidió permiso al sultán otomano que ocupaba Grecia para escarbar –no era otra cosa lo que sabía hacer- en el Partenón y sus alrededores. Guiado por esa codicia tan insaciable como abominable que algunos llaman patriotismo, pergeñó un plan para destrozar el mayor santuario de la civilización grecolatina: La Acrópolis de Atenas. Lejos de organizar una excavación científica para restaurar las dañadas ruinas helénicas, Bruce pensó que lo mejor para preservar aquel incomparable patrimonio de la Humanidad, era robarlo, y se puso a ello. Con la excusa de hacer vaciados y reproducciones de esculturas, pinturas y relieves, el conde de Elgin se dirigió de nuevo al sultán en 1802 para que le diese más tiempo alegando la dificultad de la empresa: En 1803 los primeros frisos del Partenón esculpidos por Fidias salían de Grecia rumbo al domicilio del conde británico, después seguirían otros setenta metros y decenas de esculturas y relieves de otros templos de la acrópolis. Arruinado Elgin por su vida de lujo y desenfreno, en 1830 vendió todo lo expoliado al Estado, quien desde entonces lo expone en una sala del Museo Británico. No se trataban de esculturas que hubiesen aparecido a veinte metros bajo el suelo después de años de arduas búsquedas e investigaciones, no, eran los frisos que el más grande escultor de todos los tiempos, Fidias, hizo por orden de Pericles para el Partenón, que no está situado en la city londinense sino en la sagrada colina de la Acrópolis ateniense; no eran piezas desperdigadas o perdidas en los abismos de la mar océano, sino metopas que estaban en el mismo lugar y en el mismo edificio para el que las hizo el genio ateniense. Aquello fue, y sigue siendo, un expolio incalificable que no ha sido rectificado como manda la justicia, el derecho de gentes y el respeto a la historia. Grecia, a quien debemos la democracia, la filosofía y el arte clásico, fue saqueada por los turcos, después por ingleses y alemanes, más tarde por norteamericanos que dispusieron que los Karamanlis y los Papandreu se turnaran pacíficamente en el poder salvo que los griegos quisiesen el retorno de los coroneles, siempre dispuestos allí también a darlo todo por la patria.

En 1953, Grecia perdonó a Alemania miles de millones de la deuda que el país que dio origen al nazismo ocasionó con la ocupación: Los nazis no sólo arrasaron el patrimonio monumental griego –que hoy sigue estando en los grandes museos de Berlín para sonrojo del mundo- sino que sometieron a la esclavitud a millones de griegos y pusieron toda la economía del país –de acuerdo con la burguesía nativa- al servicio de la causa hitleriana. Cuando hoy el gobierno griego alude a esa deuda o al expolio al que ha sido sometida a lo largo de los últimos dos siglos por las potencias “democráticas” europeas, los gobiernos, las instituciones y los medios regimentales, haciendo gala de un desconocimiento y de una inmoralidad supina, lo tachan de irresponsable, populista y demagógico, cuando lo único que ha hecho es contar lo que pasó y exigir justicia.

Atenas -mal que les pese a los ignorantes que hoy, arrasando Grecia y a los griegos, tratan de dar un escarmiento a quienes seguimos creyendo que la democracia es el gobierno del, por y para el pueblo- está enclavada en ese país, y en ningún otro nacieron Anaxágoras, Empédocles, Anaximandro, Heráclito, Parménides, Diógenes, Herodoto, Demóstenes, Sócrates, Pitágoras, Homero, Sófocles, Platón, Tucídides, Pericles, Praxíteles, Lisipo, Mirón, Cresilas, Polícleto o Fidias. Mientras en Alemania, Suecia, Inglaterra o Francia destripaban terrones y apenas sabían comunicarse con sonidos diferentes a los gruñidos o los golpes, en Grecia inventaban la democracia y creaban una de las cimas de la civilización universal, en muchos aspectos todavía no superada; mientras en la Grecia del siglo VI a.c. Parménides y Pitágoras descubrieron que la tierra era redonda y giraba sobre su eje, en la Europa del Cuatrocientos dominada por la Iglesia seguían hablando del abismo que se abría más allá de las Azores y un poco después, en 1600, quemaban a Giordano Bruno vivo en la hoguera por decir que la Tierra giraba alrededor del sol. Durante más de mil cien años, desde la conversión de Teodosio al cristianismo hasta la aparición de las primeros luces del Renacimiento con Ficino, Ariosto o Picco de la Mirandola gracias a Averroes y los sabios de la Córdoba califal, reyes, nobles, militares y clérigos mantuvieron a su súbditos en la más absoluta de las oscuridades, negando como herejía todo lo que la civilización griega había aportado al mundo. ¿Es Grecia quien debe, o somos nosotros quienes se lo debemos casi todo a Grecia?

Desde el momento en que se supo que Syriza había ganado las elecciones en Grecia, eso que llaman “los mercados” y que no es otra cosa que el fascismo moderno, decidió que el pueblo se había equivocado. Europa era una tierra armoniosa en la que sólo se oía –con esporádicas excepciones en España y algún otro país- el balar silencioso y resignado de los borregos y el grito silente de angustia de los excluidos. Nada importaba que en España hubiesen ganado los neofranquistas, que promoviesen leyes ultramontanas, que devaluaran al país, que fuesen muy obedientes y dóciles con los fuertes y en extremo duros con los necesitados, nada que en Irlanda, país mimado por la UE y EEUU, se hubiese producido una quiebra bancaria sin precedentes, al fin y al cabo también sabían obedecer y callar para seguir viviendo del privilegio que da eximir de impuestos a las transnacionales contra la legalidad europea, nada que Alemania tuviese superávit a costa del déficit de los países mediterráneos, nada que Gran Bretaña se mantuviese fuera del euro para así poder seguir dirigiendo paraísos fiscales desde la city londinense, el problema era que el pueblo griego se había equivocada y había que someterlo utilizando con toda crueldad la fuerza y el chantaje de la Troika. En ningún momento de las negociaciones, ni al principio ni al final, pese a las cesiones que fue realizando el gobierno heleno, hubo voluntad de llegar a un acuerdo por parte de las “instituciones”, el plan era otro. Si aceptamos que Grecia tiene un gobierno democrático –se decían los de la Nomenklatura al servicio del gobierno global corporativo- y que la democracia es un sistema de gobierno legítimo aunque nosotros no necesitemos votos de ninguna clase, mañana tendremos otra Syriza en España, luego otra en Italia, otra más en Francia y quién sabe si en Alemania y el Reino Unido. Hay que cortar el mal de raíz, y la forma de cortarlo es asfixiar y expoliar de nuevo al pueblo griego, cortar cualquier tipo de fluido financiero, permitir que los capitales salgan del país y amenazar con el hambre y el tormento eterno a quienes osen defender a sus pueblos. En pocas palabras, durante los últimos meses hemos asistido a unas negociaciones inexistentes porque según la troika no había nada que negociar, sólo obedecer. El gobierno Tsipras, aún sabiendo las condiciones, cedió hasta poner en peligro su subsistencia sin obtener casi ninguna concesión de Bruselas. Se trataba de hacer saber a todos los pueblos de Europa que la democracia, que las elecciones democráticas sólo tienen valor si ganan quienes aceptan la “doctrina del shock” y el sacrificio de sus pueblos en las aras del Dios Neocon, que no hay alternativa al ordeno y mando, empero, algo diferente hemos aprendido muchos, que esta Unión Europea ha muerto y que Grecia es el camino.

Visto en Nueva Tribuna

29/06/2015 - Firma el llamamiento en apoyo de la Grecia que resiste!

Llamamiento en apoyo de la Grecia que resiste

y su Comisión de la Verdad sobre la Deuda Públicas

¡¡¡ Por el derecho de los pueblos a auditar la deuda pública !!!

A los pueblos de Europa y del mundo

A todos y todas las que rechazan las políticas de austeridad y no aceptan pagar una deuda pública que nos ahoga, que fue contraída sin nosotros y contra nosotros.

Quienes firmamos este llamamiento nos situamos junto al pueblo griego que, tras su voto en las elecciones generales del 25 de enero de 2015, es el primer pueblo en Europa –y en el hemisferio Norte- que ha rechazado las políticas de austeridad aplicadas en nombre del pago de una deuda pública contraída por los de arriba, sin el pueblo y contra el pueblo. Al mismo tiempo, consideramos que la creación de la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública, por iniciativa de la Presidenta del Parlmento griego, constituye un acontecimiento histórico de fundamental importancia, no sólo para el pueblo griego sino también para los pueblos de Europa y del mundo entero.

En efecto: esta Comisión, compuesta por ciudadanos y ciudadanas voluntarias llegadas de todo el orbe, sin duda estimulará iniciativas semejantes en otros países. En primer lugar, porque el problema de la deuda es una verdadera peste que se abate sobre casi toda Europa y otros lugares. Y también porque muchos millones de ciudadanas y ciudadanos plantean, con sobrada razón, preguntas a la vez elementales y fundamentales sobre la deuda:

-¿Qué ha pasado con el dinero de los préstamos, y en qué condiciones se solicitaron estos préstamos? ¿Qué intereses se han pagado ya, bajo qué tipos de interés, qué parte del principal ya se ha devuelto? ¿De qué manera la deuda ha crecido sin que ello beneficie al pueblo? ¿Qué caminos han tomado los capitales? ¿Para qué han servido? ¿Qué parte se ha sustraído, por quién y cómo? Y también:

-¿Quién ha pedido prestado, y en nombre de quién? ¿Quién prestó y cuál fue su papel? ¿De qué manera se ha visto implicado el Estado, quién y cómo tomó las decisiones? ¿Cómo las deudas privadas se convirtieron en “públicas”? ¿Quién ha impulsado proyectos inadecuados e inútiles, quién contrató, quién se ha beneficiado? ¿Se han cometido delitos –por no decir crímenes- con ese dinero? ¿Por qué no se sustancian responsabilidades civiles, penales y administrativas?

Todas estas preguntas las va a analizar de forma rigurosa la Comisión especial creada por iniciativa de la Presidenta del Parlamento de Grecia, Comisión cuyo mandato oficial se formula así: “Recopilar todos los datos relacionados con el surgimiento y el aumento desmesurado de la deuda pública y someterlos a minucioso escrutinio científico con el objetivo de definir qué parte que se puede identificar como deuda ilegítima, ilegal, odiosa o no sostenible, y ello tanto durante el período de los Memorandos, entre mayo de 2010 y enero de 2015, como en años anteriores. La Comisión también debe publicar informaciones claras y accesibles para todos los ciudadanos, realizar declaraciones públicas, facilitar la toma de conciencia de la población griega, así como de la comunidad internacional y la opinión pública internacional, y finalmente redactar argumentaciones y demandas relativas la cancelación de la deuda.”

Consideramos que constituye el más elemental de los derechos democráticos, para cualquier ciudadano o ciudadana, el plantear estas preguntas y obtener respuestas claras y precisas a las mismas. Entendemos que rechazar responderlas supone una denegación de democracia y un rechazo de transparencia por parte de los de arriba, que han inventado el “sistema-deuda” y lo utilizan para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. Aún más grave: juzgamos que, al monopolizar el derecho a decidir sobre el curso de la sociedad, los de arriba privan a la inmensa mayoría de las ciudadanas y ciudadanos no sólo de su derecho a decidir, sino sobre todo del derecho a asumir sus propios destinos, así como tomar las riendas del destino de la humanidad.

Por eso, en esta situación de emergencia, dirigimos el urgente llamamiento siguiente a todos los ciudadanos y ciudadanas, a los movimientos sociales, a las redes y movimientos ecologistas y feministas, a los sindicatos de trabajadores y a las formaciones políticas que no se reconocen en esta Europa neoliberal, cada vez menos democrática y humanista:

Manifestad vuestra solidaridad con esta Grecia resistente apoyando ahora, de forma activa, a la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública griega y su trabajo de identificación de la porción ilegítima, ilegal, odiosa o no sostenible de tal deuda.

Defended a la Comisión de los indignos ataques con que la acosan quienes, en Grecia y en todo el mundo, están interesados en mantener oculta la verdad sobre el “sistema-deuda”.

Participad activamente en los procesos de auditoría ciudadana de la deuda que se están desarrollando en muchos lugares, en Europa y fuera de ella.

Compartid en red vuestro apoyo y solidaridad, pues sólo semejantes apoyos y solidaridades pueden lograr frustrar el plan de los poderosos que quieren asfixiar a la Grecia que lucha contra nuestros enemigos comunes: las políticas de austeridad y la deuda que nos ahoga.

Frente a adversarios experimentados, unidos, bien coordinados, armados con poderes exorbitantes y sobre todo decididos a llevar hasta el final su ofensiva contra todos y todas los que constituimos la aplastante mayoría de nuestras sociedades, no podemos permitirnos el lujo de resistir por separado, cada cual aislado en su rincón. Unamos nuestras fuerzas en un vasto movimiento de solidaridad con la Grecia resistente y apoyemos a la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública griega, y multipliquemos Comisiones semejantes allí donde sea posible.

La lucha del pueblo griego es nuestra lucha, y su victoria será la nuestra, pues sólo la unión hace la fuerza.

Para firmar el Llamamiento,

clicar aquí: GreekDebtTruthCommission.org

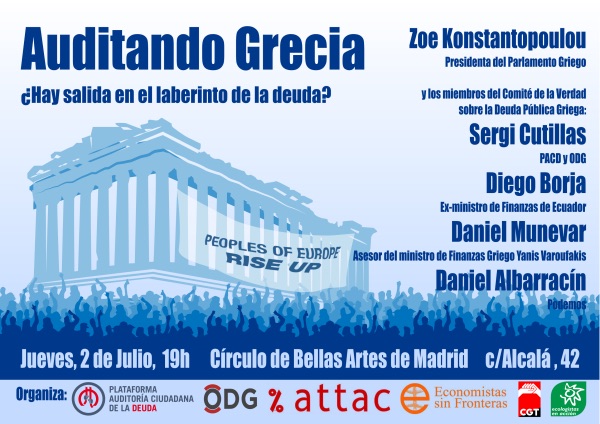

Publicado de nuevo en Zona izquierda con convocatoria del acto en Bellas Artes el próximo 2 de julio.

19/05/2015 - Ciudadanos es la misma derecha que el PP

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 19 de mayo de 2015.

Este artículo señala que el comportamiento manipulador y mentiroso que caracteriza las derechas en España se reproduce constantemente en el Partido Ciudadanos, reproduciendo miméticamente el comportamiento del PP.

07/05/2015 - Piensa en la #sanidad cuando vayas a votar

El consejo sirve tanto para los británicos que hoy acuden a las urnas como a la ciudadanía del Reino de España que debe pronunciarse en las elecciones municipales y autonómicas del día 24 de mayo. Los fieles discípulos de Thatcher en España han cometido tantos atropellos en la sanidad pública que el consejo tiene el mismo valor, y quizás la manera cómo han contaminado con corrupción y privatizaciones vergonzosas les estalle en la cara y ayude a echarles definitivamente al basurero de la historia. En el caso de Gran Bretaña lo cuenta la enviada especial de ElPais María R. Sahuquillo. Ya que los británicos han vivido el asalto al NHD a pesar de la gran estima que suenten por su sistema sanitario, el debate sobre su privatización centran la campaña electoral de la que esta misma noche sabremos los resultados (y el futuro que espera a la sanidad en el Reino Unido).

El consejo sirve tanto para los británicos que hoy acuden a las urnas como a la ciudadanía del Reino de España que debe pronunciarse en las elecciones municipales y autonómicas del día 24 de mayo. Los fieles discípulos de Thatcher en España han cometido tantos atropellos en la sanidad pública que el consejo tiene el mismo valor, y quizás la manera cómo han contaminado con corrupción y privatizaciones vergonzosas les estalle en la cara y ayude a echarles definitivamente al basurero de la historia. En el caso de Gran Bretaña lo cuenta la enviada especial de ElPais María R. Sahuquillo. Ya que los británicos han vivido el asalto al NHD a pesar de la gran estima que suenten por su sistema sanitario, el debate sobre su privatización centran la campaña electoral de la que esta misma noche sabremos los resultados (y el futuro que espera a la sanidad en el Reino Unido).

Cuenta Maria R. Sahuquillo que en Lewisham, uno de los barrios más deprimidos del sureste de Londres, apenas un par de carteles recuerdan unas elecciones clave. “Piensa en el NHS cuando vayas a votar”, dicen los letreros rojos, colocados junto a la frecuentada barbería africana, un lugar estratégico. “La petición —lema de una asociación local— se dirige al corazón de un electorado cuya principal preocupación es, según los sondeos, el Sistema Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés). Una inquietud mayor, si cabe, en Lewisham. El distrito —con una de las tasas de paro más altas de Londres y con una importante comunidad inmigrante— vivió hace algo más de un año la amenaza de cierre de su hospital por una reestructuración de servicios.

La movilización ciudadana evitó la clausura, pero los vecinos, como Rebeca Tunner, que aguarda una cita de pediatría con su hijo de tres años, no se fían. “Para algo bueno que tenemos nos lo quieren quitar”, se queja la mujer, vestida con un chándal gris. Tiene 25 años pero aparenta al menos 10 más. Como ella, la mayoría de ciudadanos consideran el NHS —financiado con impuestos, gratuito y universal— una de las joyas de la corona. Tanto, que Nigel Lawson, ministro de Hacienda con Margaret Thatcher, bromeó con que la sanidad pública es “lo más parecido que un inglés tiene a una religión”.

Una religión a la que el envejecimiento de la población —que añade presión al sistema— y años de austeridad y ajustes de gasto han puesto en serios apuros. Pese a que el primer ministro David Cameron en su momento consideró al NHS “intocable”, desde su llegada al poder en 2010 se ha cerrado uno de cada cuatro centros de atención continuada, se han incrementado las listas de espera un 11% y recortado los sueldos de los trabajadores sanitarios hasta un 10%. Además, las cuentas no les salen a una cincuentena de distritos sanitarios, que están en números rojos; algunos con un déficit de más de 20 millones de libras (27,1 millones de euros).

Esa radiografía ha situado a la sanidad pública como tema clave de la campaña electoral. Los conservadores de Cameron, que dice que “salvaguardará” el sistema, han prometido una inyección de ocho millones de libras hasta 2020; y los laboristas de Ed Miliband, que insiste en que la coalición formada por tories y liberaldemócratas ha dejado el NHS en una situación precaria y al borde del colapso, hablan de destinar 2,5 millones al año, que se lograrían a través de nuevos impuestos. Todos prometen más recursos, más ágiles y de mejor calidad para la joya de la corona.

Sin embargo, más allá de promesas y cifras, el debate real, apunta Gonzalo Pozo, profesor de la King’s College London, es el cambio de modelo del NHS: el último gran bastión del contrato social imperante en Reino Unido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 2012, la coalición David Cameron-Nick Clegg emprendió una de las mayores reformas del sistema desde su creación. Para “atajar la burocracia”, derivó el control sanitario a comisiones del ámbito local y abrió las puertas a que empresas privadas que declaren “interés comunitario” puedan hacerse con la gestión de partes del NHS inglés. Irlanda del Norte, Escocia y Gales están en distinta situación ya que tienen la sanidad transferida.

La reforma ha convertido al sistema público de salud, o más bien a determinados servicios —desde centros enteros a la gestión de las guardias médicas o la atención a enfermos de cáncer—, en una inversión apetecible para ciertas empresas. Pero hay pedazos del pastel mucho más jugosos que otros, afirma Martin McKee, profesor de Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de Londres. No es igual de rentable hacerse con la gestión de un centro de salud en el acomodado barrio de Chelsea que en Lewisham, con la esperanza de vida masculina más baja de Londres y un alto índice de problemas psicosociales. Y esta fragmentación, avisa la investigadora especialista en salud y desigualdad Helena Legido- Quigley, ahonda aún más en la brecha social de un país donde 2,3 millones de niños viven en riesgo de pobreza. Uno de ellos el chiquillo rubio, enorme y sonriente de Rebeca Tunner, que aún espera la consulta en Lewisham.

Por eso, algunos expertos temen que la reorganización y la fragmentación del sistema terminen con el espíritu del NHS, creado para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, sin importar su renta, “from cradle to grave” (“desde la cuna hasta la tumba”). “El NHS transformó el país y muchos británicos se sienten profundamente orgullosos de él. Es por esto que el debate sobre su futuro es prioritario, porque de alguna forma también atañe a lo que significa ser británico en el siglo XXI, y a si esta identidad continuará incluyendo un firme compromiso con la solidaridad social y la redistribución económica”, sostiene el profesor Pozo.

Esta semana, Miliband, que ha hecho de la sanidad el asunto determinante en los últimos días de campaña, acusó a Cameron de querer avanzar en la reorganización del sistema que fomenta la concesión privada, pero los laboristas no proponen una vuelta atrás en la reorganización del sistema, algo que para algunos es complejo. La reestructuración del NHS no busca la privatización del sistema de manera explícita, pero formalmente apuntala los mecanismos administrativos que lo retiran de manera gradual de su control público.

En 2014, al menos un 6% del presupuesto del NHS fue a empresas privadas. Una de ellas era Circle, la primera en asumir el control total de un hospital inglés: el de Hinchingbrooke. En enero, tras tres años gestionando el centro y después de varios informes públicos que hablaban de irregularidades económicas y problemas en la calidad de la asistencia, ha puesto fin a su contrato de 10 años. Sus responsables afirman que el centro, orientado a la atención de enfermedades musculoesqueléticas, tiene demasiados pacientes y muy pocos fondos. Se han rendido. El centro ha vuelto a manos del NHS, que trata ahora de recoger los pedazos.”

27/04/2015 - El resurgimiento del nazismo en Europa: causas y consecuencias

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 27 de abril de 2015.

Este artículo toca un tema de gran importancia que no ha tenido mucha visibilidad en España. El surgimiento de movimientos de características nazis y fascistas, basados en un enfado popular frente a los establishments políticos responsables de imponer políticas sumamente impopulares. El artículo señala que las únicas fuerzas que pueden parar ese resurgimiento del nazismo son aquellas fuerzas que canalicen el enfado hacia proyectos progresistas, como está ocurriendo también a lo largo de Europa, incluyendo España.

04/03/2015 - Pel Bot Gros...

06/02/2015 - La sanitat privada desplaça la pública… i a Catalunya, més

Començo mirant una mica més enllà de Catalunya perquè avui s’anava difonent per twitter la portada del Daily Mirror que (tot i la groguesa del mitjà) avisava del que pot ser molt aviat el nostre futur no massa llunyà…

Contestava també a twitter que l’esplendor que darrerament havíem pogut celebrar del NHS, sols l’havíem copsat a la inauguració dels JJ.OO de Londres, on es va dedicar, in memoriam, un espai al naixement i magnífica labor del sistema de salut britànic. Semblava que sols servia per adornar una història que juntament amb el laborisme i les conquestes socials que va estroncar sense pietat Margaret Thatcher…

No és doncs sols a Grècia on podem veure el futur de la sanitat si progressen les polítiques austericides, ni tampoc entre les persones sense els papers que la gent de molr d’ordre demana, ni en determinats col.lectius de persones malaltes afectades per l’Hepatitis C o la Sensibilitat Química Múltiple, o el que anomenen “malalties rares”, abandonats als guantànamo de l’exclusió sanitària…El podem veure també, per l’altra costat de la balança, en la progressió de la sanitat privada a costa del sector públic de salut.

Fa pocs dies podíem llegir un article molt documentat d’Elena Herrera a InfoLibre en el que a partir del tema força complex del “turisme sanitari” acabava per explicar com la sanitat privada, gràcies a la complicitat de les autoritats polítiques del PP i CiU, entre altres, gaudia d’una magnífica salut econòmica. Entre altres dades, podíem llegir que la facturació de les clíniques privades havia estat de 9.821.000 d’euros el 2012, en plena crisi, i que segons el Catàleg Nacional (estatal) d’Hospitals, editat pel Ministeri de Sanitat aquests ingressos correspondien als 474 hospitals privats a Espanya (el 56% del total). Aquest aparent “equilibri” desapareixia quan sabem que en l’actualitat en nou de les 17 comunitats ja són més els privats que els públics.

I a ningú pot sorprendre el que ve a continuació:p er nombre d’hospitals privats, el cas més cridaner és el de Catalunya, on hi ha 156 privats per 55 de gestió pública… un fet desenvolupat des de la transmissió de competències. i s’ens compara a altres comunitatsque tenen també percentatges alts de clíniques privades sobre el total. És el cas, per exemple, de “Navarra, que compta amb set clíniques privades (el 64% del total) per quatre públiques. La segueixen la Rioja (62,5% privats), Múrcia (60,7%), País Basc (60,5%), Madrid (60%), Canàries (57,5%), Astúries (52,4% ) i el País Valencià (50,8%). A l’altra banda del rànquing, Castella-la Manxa és la comunitat autònoma on hi ha menys hospitals privats sobre el total de centres sanitaris. La relació és de 19 a 9. A continuació va Aragó, on deu dels 19 grans centres d’atenció especialitzada està en mans d’empreses o de l’Església catòlica. A Castella i Lleó el 60% dels hospitals són públics (27 dels 45 existents). A Extremadura els públics són el 57,1% del total ia Galícia el 52%. Molt igualades estan Andalusia, amb 61 públics per 58 privats. I Balears i Cantàbria que estan just al 50%.”

Privilegis a la sanitat privada, concerts i llistes d’espera: els motors del desequilibri i la pirateria:

De les 474 clíniques privades que hi ha a tot l’Estat, la meitat (240) tenen algun tipus de concert amb la sanitat pública, segons dades del ministeri. Els sindicats denuncien que malgrat les restriccions pressupostàries, les administracions autonòmiques han seguit deixant obert l’aixeta de la col·laboració amb entitats privades alhora que retallen a la pública. L’augment de les llistes d’espera per operar-se a la sanitat pública, que comporta indubtables perjudicis per als pacients i planteja problemes d’imatge per als governants, sol acabar en la signatura de convenis amb entitats privades a les que l’Administració paga perquè realitzin determinats serveis.

De les 474 clíniques privades que hi ha a tot l’Estat, la meitat (240) tenen algun tipus de concert amb la sanitat pública, segons dades del ministeri. Els sindicats denuncien que malgrat les restriccions pressupostàries, les administracions autonòmiques han seguit deixant obert l’aixeta de la col·laboració amb entitats privades alhora que retallen a la pública. L’augment de les llistes d’espera per operar-se a la sanitat pública, que comporta indubtables perjudicis per als pacients i planteja problemes d’imatge per als governants, sol acabar en la signatura de convenis amb entitats privades a les que l’Administració paga perquè realitzin determinats serveis.

És habitual recórrer a iniciatives de caràcter conjuntural o puntual com són els plans de xoc que inclouen, entre altres mesures, derivacions massives a clíniques privades en les que solen realitzar cirurgies senzilles per alleugerir les llistes d’espera, com cataractes, galindons, hèrnies, alliberament del túnel carpià o varius. Castella-la Manxa, el País Valencià, Aragó i Castella i Lleó han posat en marxa iniciatives d’aquest tipus en els últims mesos. O a repagaments de tota mena, algun d’ells força intimidatori,,,

Catalunya, amb Boi Ruiz (CiU) i el seu equip, segueix essent pionera en aquestes martingales iniciades algunes d’elles per Marina Geli (ex-PSC) i que tants bons resultats donen al compte d’explotació del sector privat de la sanitat. I desprès de repassar totes aquestes dades, ja no em sembla tant groguenca la portada del Daily Mirror… O no hem hagut de pagar ja, per exemple, per una butaca d’acompanyant en alguns hospitals?

12/01/2015 - Cuidar en Europa. Un reto cívico con sesgo de género

Opina Margarita León, investigadora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, que el modelo de bienestar europeo actual no está preparado para dar respuesta a las demandas de una población cada vez más envejecida y con las mujeres plenamente integradas en el mercado laboral. Mucho menos, añadiría yo, si las vinculamos a las funciones indisociables de “curar y cuidar” que las políticas de salud y sanidad deberían asumir en el siglo XXI con el menor sesgo de género y de clase posible.

En “The Transformation of Care in European Societies” un interesante volumen que acaban de publicar en Palgrave Margarita León y otras investigadoras, se explica que el envejecimiento de nuestras sociedades, los cambios en la manera de pensar y vivir, la insuficiente cobertura de servicios y prestaciones, la inserción de las mujeres en el trabajo remunerado, crea una tensión considerable en unos estados de bienestar creados por y para un contexto en el que el cuidado era principalmente asunto privado y de mujeres. Como sabemos, cuando Beveridge habla del Estado protector desde la cuna hasta la tumba, la mujer permanece en el imaginario colectivo (y en la realidad cotidiana) como protagonista principal de los cuidados. Ayudas, subsidios, servicios del Estado no sólo son una ayuda de gran valor, sino que suponen el primer paso cívico necesario para una asunción en colectivo de los cuidados imprescindibles para la vida. Pero sólo un primer paso. Según países, valores hegemónicos, peso de la religión y las tradiciones y niveles culturales, el camino abierto será más o menos árduo…

En “The Transformation of Care in European Societies” un interesante volumen que acaban de publicar en Palgrave Margarita León y otras investigadoras, se explica que el envejecimiento de nuestras sociedades, los cambios en la manera de pensar y vivir, la insuficiente cobertura de servicios y prestaciones, la inserción de las mujeres en el trabajo remunerado, crea una tensión considerable en unos estados de bienestar creados por y para un contexto en el que el cuidado era principalmente asunto privado y de mujeres. Como sabemos, cuando Beveridge habla del Estado protector desde la cuna hasta la tumba, la mujer permanece en el imaginario colectivo (y en la realidad cotidiana) como protagonista principal de los cuidados. Ayudas, subsidios, servicios del Estado no sólo son una ayuda de gran valor, sino que suponen el primer paso cívico necesario para una asunción en colectivo de los cuidados imprescindibles para la vida. Pero sólo un primer paso. Según países, valores hegemónicos, peso de la religión y las tradiciones y niveles culturales, el camino abierto será más o menos árduo…

Margarita León afirma que en la actualidad “las presiones para que los gobiernos actúen en este ámbito de bienestar son comunes a todos los países y encontramos también una cierta similitud en las respuestas: por una parte, desde mediados de los años 90 todos los gobiernos han experimentado con procesos complejos de “externalización”, Es decir, la barrera entre lo que es público (estado) y lo que es privado (mercado/tercer sector) está cada vez más desdibujada. Además, asistimos a una creciente “re-familiarización” que implica otorgar a las familiar un protagonismo (renovado en algunos escenarios, antiguo en otros) a la red familiar como sustento básico y principal en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Estas dos pautas se conjugan para dar un protagonismo cada vez mayor a las mujeres de origen inmigrante en el sector de los cuidados, ya sea formal o informal, y además se acentúan claramente desde los comienzos de la crisis económica.”

Figure 2.1 Long-term care public expenditure, as share of GDP, 2010. Source: EC (2012)

Figure 2.2 Long-term care public expenditure, as share of GDP, spent on home care, institutional care and cash benefits, 2010. Note: the Danish cash benefits expenditure has not been included, since the figures offered by EC do not appear in line with other estimations on the role of cash benefits in the Danish LTC system. Source: EC (2012).

Pero ahí terminan nuestras semejanzas, porque dentro de este marco unificador aparece un mosaico de colores, formas, texturas y volúmenes, que acaban construyendo realidades y relatos enormemente dispares. Dinamarca gasta en cuidados de larga duración (lo que aquí entendemos por “dependencia”) casi un 2.5% de su Producto Interior Bruto, España apenas supera el 0.5%. En Dinamarca un 18% de las personas mayores de 65 años reciben asistencia a domicilio o institucional, en Polonia poco más del 2%. En Alemania o Austria niños y niñas se escolarizan tarde y las madres tienen facilidades para ausentarse del mercado laboral durante esos años, en Italia o España la escolarización es temprana y universal pero prácticamente no existen medidas que permitan la conciliación entre la vida familiar y la laboral cuando hay niños/as por debajo de la edad escolar. En Inglaterra un 20% de las cuidadoras en residencias son de origen extranjero, en España éste porcentaje es inapreciable y en cambio tenemos la proporción más elevada de personas (en su mayoría mujeres extranjeras) cuidando en hogares privados.

Figure 2.4 Social expenditure on child-care and pre-primary care provisions, percentage of GDP, 2009. Source: OECD Family Data Base. Notes: Figures for Spain cannot be disaggregated by educational level.

Figure 2.5 Growth in social expenditure for child-care and pre-primary school provisions, as percentage of growth rate in GDP spending, 2000-2009. Source: OECD Family Data Base.

Estas diferencias y muchas más tienen implicaciones evidentes en cuanto al alcance y la calidad de prestaciones y servicios, la segmentación en el mercado laboral y los roles de género.

Toda la complejidad y diversidad del libro no podría resumirse en opinión de Margarita León en unas conclusiones que permitan cerrar argumentos. Más bien, “pone sobre la mesa las piezas del puzle con ánimo de ofrecer pistas sobre políticas públicas y formas de organización social que permiten crecimientos más o menos armónicos.” Una tarea urgente cuando la componente de estafa de la crisis cae sobre las mujeres de forma desproporcionada y el desmoronamiento de la sanidad pública obligan a hacer frente a tensiones añadidas en los cuidados de las personas en situación más débil.

05/01/2015 - Los primeros cien días de Syriza contados por Yanis Varoufafis

Para la revista digital italiana L´Antidiplomatico, Alessandro Bianchi entrevista al profesor de Teoría Económica de la Universidad de Atenas, autor del Minotauro global, una vez conocida la fecha de las elecciones griegas, el próximo 25 de enero de 2015.

Los medios de comunicación europeos hablan de la “recuperación griega” y el aumento de la competitividad del país para intentar persuadir a la opinión pública de la eficacia de la austeridad y las reformas estructurales impuestas por la Troika. Sin embargo, si se consideran los datos macroeconómicos, encontramos un desempleo juvenil de cerca del 50%, una tasa de inflación negativa y una espiral incontrolada de deuda-deflación. ¿Cómo es posible hablar de “recuperación” cuando tres de cada cinco ciudadanos griegos están por debajo del umbral de pobreza?

En los dos últimos años, la máquina propagandística de la UE no ha dejado que se interpusiera ningún dato en su marcha, y hace aproximadamente dieciocho meses, funcionó a pleno rendimiento en un intento de apuntalar al gobierno de Saymaras, aterrada por la perspectiva de un nuevo gobierno en Atenas que porfíe en cantarle al poder las verdades. ¿Se han dado cuenta de cómo se desvaneció el relato del “éxito griego” en cuanto se hicieron inevitable las elecciones? ¿Qué clase de recuperación era esa que se deshizo en una nube de humo en el momento en que asomaron las elecciones en el horizonte?

La respuesta es que la ‘recuperación’ sólo existió en el reino de la propaganda. Una ‘recuperación’ que se maquinó mediante dos nuevas burbujas, una en el mercado de bonos y la otra en el mercado de acciones bancarias griegas, burbujas que reventaron en el momento en que pareció que los griegos iban a tener la oportunidad de expresar lo que opinaban de esa llamada ‘recuperación’ en las urnas. Una ‘recuperación’ que se ha puesto de manifiesto en un crecimiento positivo del PIB de un cuarto (igual a 0,7%), tras siete años de declive continuo, lo que se debió al triste hecho de que cayó el PIB nominal, pero cayó por primera vez menos de lo que cayó la media de los precios medios.

Así que, puestos a ser francos, no ha habido recuperación. Lo que hemos tenido es una monstruosa negación que resultaba funcional para la historia que la señora Merkel quería transmitir a los ciudadanos europeos: si la austeridad ha funcionado hasta en Grecia, tiene que ser la cura correcta para cualquier entorno europeo, y deben aceptarlo sin pensar todos los europeos, sobre todo los italianos.

Habrá elecciones generales en Grecia el 25 de enero de 2015. Según los últimos sondeos, Syriza, principal partido de la oposición crítico con las medidas de austeridad impuestas por la Troika, podría resultar vencedor. Pero la victoria en las urnas podría verse precedida de ataques especulativos de los mercados a la prima de riesgo, destinados a crear un clima de terror entre la opinión pública. ¿Qué queda de democracia en este régimen oligárquico de la Unión Europea? Y ¿podría repetirse esa misma hipótesis en otros países con aquellos partidos críticos con la arquitectura institucional de la UE?

La amenaza a un gobierno de Syriza no vendrá de los mercados. Recordemos que Grecia está en bancarrota y no pide prestado a inversores privados. ¡Y cuando no pides prestado, no te preocupas de la tasa de interés! No, la amenaza viene para Syriza del BCE, de la UE y de Berlín. Pasados unos días de las elecciones, hay grandes probabilidades de que los funcionarios de nuestros socios europeos, violando los principios más básicos de la democracia – y de la lógica – amenacen al nuevo gobierno de Atenas con clausurar el sistema bancario griego mientras no se pliegue a su voluntad y a menos que lo haga. Esto es mucho, pero que mucho peor, y moralmente más censurable que ser aterrorizado por los mercados. Los inversores tienen todo el derecho a exigir altas tasas de interés si van a prestarte dinero. Los demás gobiernos democráticos y los banqueros centrales no elegidos no tienen derecho a amenazar con el Apocalipsis a un gobierno recién elegido si se atreve a pedir una renegociación de un acuerdo insostenible de préstamos con la UE, el BCE y el FMI.

En su programa, Syriza preconiza la anulación del Memorándum, la completa reestructuración de la deuda pública, la negativa a pagar intereses hasta que se produzca una verdadera recuperación económica (suspensión del pago de la deuda) y, por último, que el BCE se convierta en prestamista en última instancia con el fin de garantizar una porción de la deuda griega. Considerando las actitudes hostiles de Berlín, Bruselas y Frankfurt, ¿cómo reaccionaría Syriza frente a una nueva negativa absoluta de las autoridades europeas a sus demandas? ¿Sería el pretexto para contemplar una salida unilateral de la eurozona?

La salida del euro no es una idea que Syriza vaya a contemplar en ningún momento o a utilizar como estrategia negociadora. Si bien está claro que Grecia no debería haber entrado nunca en la zona euro (y, desde luego, que la eurozona nunca debería haberse diseñado del modo en que lo fue), salir de ella causaría ingentes daños a todo el mundo. Al mismo tiempo, la ‘lógica’ del actual acuerdo funciona afanosamente rumbo al desmantelamiento de la eurozona. La economía social italiana, por ejemplo, resulta insostenible con políticas inspiradas en aquellos que primero las ensayaron en Grecia en 2010. Para salvar la eurozona y, ciertamente, para salvar la integridad y el alma de Europa, necesitamos un New Deal para Europa. Syriza está decida a hacer arrancar el diálogo sobre lo que debería ser este New Deal. Naturalmente, el resultado de ese debate será un compromiso. Esto lo sabe Alexis Tsipras, el líder de Syriza: cuando entras en una negociación, tienes como objetivo un compromiso con el que puedan subsistir todas las partes. Para llegar a ello, tienes que tienes que apostar por tu posición inicial, – que es lo que establece el programa del partido – y trazar finas líneas rojas que, en caso de ser rebasadas por la otra parte, hagan que desistas. Una de esas líneas, en el caso de Grecia, debe referirse a la demanda de que Grecia pida prestado, entre otros, al BCE para reembolsar… al BCE los bonos que el BCE compró en 2010 y 2011. Si Berlín sigue insistiendo en transacciones tan ilógicas, el gobierno de Syriza debe decir simplemente que ‘No’ y negarse a hacerlo. Sean cuales fueren las amenazas.

En estos tres años y medio de régimen de la Troika, Grecia ha perdido partes importantes de terreno público y zonas de interés estratégico nacional en un programa de privatización salvaje. ¿Está pensando Syriza en una nueva intervención del Estado para nacionalizar al menos los servicios públicos esenciales que han de proporcionarse a los ciudadanos? ¿Y no constituiría en ese caso una violación del principio de no intervencionismo consagrado por el Tratado de Maastricht?

El programa de privatización ha fracasado de modo espectacular. Hay, desde luego, algunos activos que se han entregado a particulares sospechosos (por ejemplo, la lotería nacional y el sitio de Hellenikon) y a los que el nuevo gobierno debería echar otro vistazo, al menos en lo que se refiere a su legalidad, pues la renacionalización será imposible debido a la falta de liquidez del Estado. Dicho esto, las mayores privatizaciones tuvieron lugar, no entre 2010 y 2014 sino entre 2000 y 2009, implicando bancos, el monopolio de telecomunicaciones del Estado, etc. Respecto a los servicios públicos, el problema no es que los privatizaran. El problema es que los desmantelaron o los estrangularon con la austeridad y unos recortes espantosos.

Sin embargo, la respuesta a la crisis europea sigue siendo clara y se resume en la reducción del gasto público, el aumento de la imposición fiscal y las llamadas reformas estructurales destinadas a rebajar el precio del trabajo, única forma de compensar la brecha de competitividad entre países. Frente a esto, Syriza plantea propuestas muy interesantes, pero se trata de medidas que habían sido rechazadas en el pasado por Bruselas, pues violan las reglas de los tratados existentes, como los eurobonos y el control político de los estados europeos sobre el Banco Central Europeo. ¿Cree usted que es hora de superar Maastricht e inaugurar una nueva fase constituyente que pueda satisfacer las exigencias de los estados con modelos económicos intervencionistas y ya no neoliberales, capaces de garantizar el pleno y el bienestar social, dejando a un lado la independencia del Banco Central Europeo.

Nuestras propuestas se han calibrado de manera que no violen ninguno de los tratados. Por ejemplo, nuestra propuesta de una conversión en bonos europeos con la mediación del BCE para la parte de la deuda que cumpla con Maastricht de cada Estado miembro, que excedan el 60%, sin monetización por parte por parte del BCE o garantías de deuda por parte de los países con superávit. O, para dar otro ejemplo, la propuesta de una forma de facilitación cuantitativa [Quantitative Easing] en la que el BCE compre grandes cantidades de bonos del Banco Europeo de Inversiones con el propósito de financiar un programa de recuperación europeo promovido mediante inversiones. Estas son una serie de ideas que pueden aplicarse mañana mismo, voluntad política mediante. Una vez que estabilicemos Europa por medio de esas medidas políticas, podemos hablar entonces todo lo que queramos de una federación, de futuros tratados, etc. Pero cualquier intento de alterar hoy los tratados, mientras se extiende la crisis, no será más que algo contraproducente.

En caso de que los países del Norte, como ya se ha corroborado en el pasado, se opongan a estos escenarios de cambio necesarios para superar la crisis, ¿deberían los países del Sur, sobre todo aquellas partes críticas con la actual arquitectura institucional, empezar a pensar en una nueva forma de integración basada en la solidaridad económica y social, fundada en el respeto de la soberanía nacional? Debido a las graves condiciones de sus respectivas economías, ¿hay tiempo todavía para redactar un nuevo Tratado basado en esos principios?.

No, no lo creo. Tal como he sostenido antes, no es momento de cambiar el tratado. En primer lugar, debemos detener la fragmentación y sólo entonces discutir la consolidación. Dicho esto, los actuales tratados permiten la llamada ‘cooperación reforzada’ – que permite a nueve estados miembros o más llevar a cabo por su cuenta la aplicación de políticas de la Unión Europea que no serán vinculantes para los demás. Quizás el ‘Sur’ de Europa podría hacer uso de este instrumento institucional.

En el actual contexto geopolítico de profundos cambios, Europa parece encaminarse muy rápidamente por una senda contraria a la delineada por Syriza. Esto resulta claro sobre todo después de las sanciones a Rusia y las interferencias políticas de la OTAN en Ucrania, la inevitable adopción del TTIP, la zona de libre comercio con los Estados Unidos, que las élites europeas quieren aprobar en 2015. ¿Podría una nueva mayoría de Syriza detener la ratificación del TTIP en el Parlamento nacional?

La idea del libre comercio con los Estados Unidos es espléndida. El problema con el TTIP es que en absoluto tiene que ver con el libre comercio sino, más bien, con entregar exorbitantes derechos de propiedad sobre regulaciones medioambientales y propiedad intelectual a grandes empresas multinacionales. De modo semejante, respecto a la cuestión de la seguridad, debería estabilizarse Ucrania y democratizarse Rusia. Por desgracia, el actual punto muerto con Rusia no se refiere a esto sino que forma parte más bien de un sórdido forcejeo geopolítico en el que saldrán perdiendo los ciudadanos de Europa, del Atlántico a los Urales.

Yanis Varoufakis es un reconocido economista greco-australiano de reputación científica internacional. Es profesor de política económica en la Universidad de Atenas y consejero del programa económico del partido griego de la izquierda, Syriza. Actualmente enseña en los EEUU, en la Universidad de Texas. Su último libro, El Minotauro Global, para muchos críticos la mejor explicación teórico-económica de la evolución del capitalismo en las últimas 6 décadas, fue publicado en castellano por la editorial española Capitán Swing.

Traducción para http://www.sinpermiso.info: Lucas Antón

26/08/2014 - Escocia: semejanzas y desemejanzas con catalunya y españa

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 26 de agosto de 2014.

Este artículo señala las semejanzas y desemejanzas entre lo que ocurre en Escocia y Gran Bretaña y lo que ocurre en Catalunya y el resto de España.

23/08/2014 - Reflexions sobre la U.E i la il.lusió, via @andreuespasa

Andreu Espasa, des de Mèxic, publica unes reflexions sobre la Unió Europea que avui -ja passada la campanya a l’Europarlament- tenen un sentit especial perquè són lliures de qualsevol interès electoral. Fa uns mesos reflexionava sobre Europeisme o Democràcia, però avui el seu text ens guia en un dia a dia en el que els arbres no ens deixen veure el bosc (i massa vegades les banderes amaguen les persones). Sempre reconano a l’Andreu que escrigui més (són molt d’agraïr les seves propostes, sempre lùcides) i no em canso de recomanar -a qui cerca els millors i més suggeridors blocs polítics de la xarxa- que segueixi Filodòxia

Andreu Espasa, des de Mèxic, publica unes reflexions sobre la Unió Europea que avui -ja passada la campanya a l’Europarlament- tenen un sentit especial perquè són lliures de qualsevol interès electoral. Fa uns mesos reflexionava sobre Europeisme o Democràcia, però avui el seu text ens guia en un dia a dia en el que els arbres no ens deixen veure el bosc (i massa vegades les banderes amaguen les persones). Sempre reconano a l’Andreu que escrigui més (són molt d’agraïr les seves propostes, sempre lùcides) i no em canso de recomanar -a qui cerca els millors i més suggeridors blocs polítics de la xarxa- que segueixi Filodòxia

QUAN VA SER L’ÚLTIM COP QUE VAS PENSAR EN LA UNIÓ EUROPEA AMB IL·LUSIÓ?

Fa un parell d’anys, un amic nord-americà que estava treballant de professor universitari a Madrid em va explicar una conversa amb els seus estudiants. «Els vaig preguntar si entenien que les seves vides es veuen profundament afectades per membres d’una comissió a Bèlgica que ningú no ha votat. I em van contestar que no, que no ho havien pensat d’aquesta manera.» El professor no era cap radical. Quan parlàvem de política nord-americana, tendia a mostrar-se raonablement satisfet amb l’Administració Obama com a mal menor respecte al sadisme extremista del Partit Republicà. En canvi, els resultats econòmics i polítics del projecte europeista l’inquietaven, especialment la degradació de les democràcies europees com a conseqüència de la progressiva pèrdua de sobirania. També el desconcertava l’aparent inconsciència amb què la gent del seu voltant vivia tot aquest procés: «Per què centren la seva ira exclusivament contra els polítics i els banquers espanyols i mai no protesten contra la Unió Europea?»

La resposta no era fàcil. Per començar, la generalització resultava una mica injusta. Des de principis dels noranta, Esquerra Unida, la tercera força política estatal, ha mantingut una posició molt crítica amb la deriva neoliberal de la UE. També cal assenyalar que Espanya és el país de la Unió Europea on l’entusiasme pel projecte europeista ha anat caient de manera més notable. El 2004, un 63% dels enquestats tenien una imatge positiva de la Unió Europea. Vuit anys més tard, només un 22% mantenien aquesta opinió. Probablement, un dels factors que explica l’èxit del nou partit d’esquerres, PODEMOS, és justament la seva habilitat per connectar políticament amb l’euroescepticisme popular. En la darrera nit electoral, Pablo Iglesias va usar un llenguatge insòlit per a aquesta mena d’ocasions: «No volem ser una colònia d’Alemanya.»

El fet de donar-li la raó i d’emmarcar-la en un context vagament justificador no va acabar de convèncer el meu interlocutor. El que deia li sonava a excuses. Per part meva, hauria estat més útil i honest intentar enriquir la seva curiositat explicant-li algunes de les il·lusions i les esperances que havia estat capaç de generar el projecte europeista, fins i tot entre militants d’esquerres contraris al Tractat de Maastricht i al projecte de Constitució Europea. Hauria pogut fer com ell i recórrer a l’ús de l’anècdota. Al cap i a la fi, per saber què es pensa realment sobre Europa, és francament difícil trobar alguna cosa d’interès en els calculats discursos electorals de la majoria de líders polítics.

Heus aquí alguns exemples anecdòtics. A la tardor de 2010, un respectable militant de l’antifranquisme em deixà anar: «Jo el que vull és que els alemanys se’ns empassin. Que ens annexionin. És molt senzill. Només cal que facin el mateix que van fer amb l’Alemanya de l’Est.» Aquesta era la conclusió, brutalment sincera, a què havia arribat després de constatar que la unió monetària només funcionaria amb una autèntica unió política. Per acabar-ho de rematar, va afegir: «En aquest tema, en el fons, no hi ha debat. No n’hi pot haver. És políticament inviable –és suïcida, de fet– reclamar, des de l’esquerra, passos enrere en l’actual procés d’integració europea. Ens acusarien de freakies. Ens linxarien. Oblida-te’n.»

Uns anys abans, a la primavera de 2003, en una classe de doctorat d’Història Contemporània, vaig escoltar com un estudiant –aplicat i molt progressista– aventurava una hipòtesi comparativa sobre la història econòmica recent de Mèxic i Espanya: «Actualment som molt més rics que Mèxic. Fa només trenta anys no era així. Això és gràcies a la Unió Europea. Nosaltres tenim la sort de tenir un veí fort, Alemanya, visiblement acomplexat pel seu passat militarista i nazi i que ara, per compensar, té un impuls expansionista moderat, persuasiu… fins i tot benèvol.» Un altre company l’interrompé i li preguntà si s’adonava que, pel que deia, s’entenia que Alemanya havia renunciat a seguir els seus propis interessos nacionals. «No, no, és clar que no», li contestà, «els alemanys s’enriqueixen més que nosaltres, és cert, però el seu model de creixement no va en contra del nostre. No practiquen un model mercantilista a ultrança amb la intenció d’empobrir el veí. Mira els fons de cohesió regional. I mira com comparteixen generosament la seva moneda amb un país com el nostre, que fins fa quatre dies els exportàvem treballadors immigrants. A més, parlant d’immigració, cal tenir en compte que ara hem passat a funcionar com a Estat fronterer amb el Tercer Món. I s’ha de reconèixer que ens paguen bé la feina bruta. Mèxic, en canvi, ha de patir els Estats Units. Un veí poderós, insolidari i molt ideològic, amb un elevat sentiment de superioritat moral, convençut que no deu res a ningú.»

Un últim exemple, menys original que els anteriors, me’l va donar un company dels anys d’institut, que durant un cert temps va orbitar al voltant d’un grupuscle polític d’arrel trotskista. Era a finals dels noranta. La pesseta tenia els dies comptats i la popularitat de les institucions europees passava per un dels seus millors moments. Lamentant els efectes geopolítics de la caiguda de la Unió Soviètica, no faltava qui diposités les seves esperances en un possible relleu europeu: «Bé, com a mínim, m’hauràs de concedir que la Unió Europea pot representar un contrapoder a l’hegemonia estatunidenca. Només per això, ja val la pena celebrar-ne l’existència i confiar que, amb el temps, acabarà plantant cara als excessos imperialistes dels Estats Units a l’Orient Mitjà i a l’Amèrica Llatina.»

Tots tres comentaris provenien de companys molt capaços. Avui en dia grinyolen força, però val a dir que, en aquell moment, podien passar per opinions respectables o, com a mínim, per racionalitzacions de bona fe. Tampoc no seria just pensar que l’europeisme d’esquerres només s’hagi basat en il·lusions sense fonament. En determinades ocasions, l’esquerra i els moviments socials han volgut veure Europa com un terreny útil per tòrcer la voluntat dels ocupants de La Moncloa. A vegades, aquesta estratègia ha funcionat parcialment, sobretot en alguns conflictes mediambientals. Les directives europees contra l’ús del mercuri –malgrat ser menys restrictives del que recomana l’OMS i la FAO i malgrat, també, els reiterats incompliments dels governs espanyols– en són un bon exemple.